读后感的写作不仅是对书籍的总结,更是一次自我内心的探索与发现,读后感不仅是对书籍的评价,更是对我们自身成长历程的回顾与反思,以下是淘范文小编精心为您推荐的列夫·托尔斯泰的读后感6篇,供大家参考。

列夫·托尔斯泰的读后感篇1

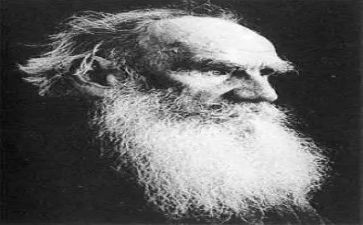

他的面貌有了固定的特征,永远铭刻在人类的记忆之中。宽广的前额上两道微弯的皱纹,白色的双眉异常浓密,一部忠厚长者的胡须,使人想起第戎的摩西像。苍老的面庞变得平静、温和,留着病痛、忧伤 和慈祥的痕迹。

从二十岁时的粗野豪放、塞瓦斯托波尔从军时的呆板严肃,到现在的他改变有多大啊!但明亮的眼睛仍然锐利深沉,显得坦白直率、胸无城府却又明察秋毫。“——《托尔斯泰传》我哭泣,我痛苦,我只是欲求真理——列夫·托尔斯泰。列夫·托尔斯泰的情况则完全不同,他是贵族出身,地位优越,衣食无忧;他身体健康,婚姻美满,有深爱的妻子儿女;他有很高的文学天赋,他的每一部作品都好评如潮,他是巍然耸立的文学高峰,他不仅为读者展示了俄罗斯近代历史的广阔画面,还精彩地谱写了俄罗斯民族之魂,他塑造了一个个生动鲜活的人物形象,每一个都让人们点点头说:”是的,俄罗斯人就是这样的。“总之,他是一个一般人看来什么也不缺的.人,然而他的痛苦恰恰由此而生。他天性善良,悲天悯人,他为城市贫民的凄惨处境感到镇静,为农民的生活贫困,精神麻木而痛苦,因自己物质富有,生活优裕而内疚,为自己不忍心摆脱家庭羁绊去过苦行生活而苦恼……总之,他的博爱精神使他不能忍受他人受苦受难,他渴望天下大同,人民昌盛,他希望所有人都能过上幸福安详的生活。

为了实现他的理想,他首先改变自己的生活条件,让自己和农民生活劳动在一起,他在自己的庄园里实行改革,解放农奴,把土地分给佃户,他推行”爱的宗教“,提倡”不以暴力抗恶“,甚至提出”敌人要打你的左脸,要把右脸也伸出去“,到了晚年,他的想法更加变本加厉,他甚至打算捐出自己的所有财产,想法遭到家人的拒绝之后,他以八十二岁高龄离家出走,最后孤独地死于出走途中。罗曼罗兰说:生活是严酷的,对于那些不安于平庸的人来说,生活就是一场无休止的搏斗,而且往往是无荣誉无幸福可言的,在孤独中默默进行的一场可悲的搏斗。这大概就是对于托尔斯泰行为的最好注解。

在《名人传》的开头,罗曼罗兰大声疾呼:”打开窗子吧!让自由的空气重新进来!呼吸一下英雄们的气息。“他称之为英雄的,并非以思想或强力称雄的人,而只是靠心灵而伟大的人。《名人传》非常好地印证了中国人苏轼的名言:古今之成大事业者,非惟有超世之才,亦必有坚韧不拔之志。

列夫·托尔斯泰的读后感篇2

看名著看的是种内在的精华,如果你深入了这本书里面,其实会发觉有很多意想不到的东西在里面。阅读是种精神的享受,是灵魂的升华。对于名著尤其如此,希望大家多学习,多多阅读名著,对自己提高修养都很有帮助!

?复活》是托尔斯泰三大代表作中最晚的一部,被认为是其创作的"最高的一峰"。它没有《战争与和平》史诗般的恢宏气魄和明亮的诗意,没有《安娜卡列尼娜》的波澜与不安的骚动。它,完全是体现了一位伟人的暮年心灵的稳健和悲天悯人的大气!

我一直认为,一生中曾经破碎的人,一定真正的活过。其实,在生活中,破碎的东西更为真实、深刻。而在列夫·托尔斯泰的《复活》中,我们不仅品味到一份真挚刻骨铭心的感情,而且了解了女主人公卡秋莎在男主人公涅赫柳多夫的帮助和鼓励中从破碎到重新开始生活的一段人生历程。

读过此书之后,或许有人认为是涅柳多夫促使卡秋莎破碎,但我认为,是涅柳多夫促使卡秋莎体味了人生的种百味。虽然在卡秋莎的记忆中,涅柳多夫给了她把辉煌借给昨日的今朝。但毕竟,是她的爱心和同情心让她再次重新生活——复活。毕竟,在破碎之后,她真正的活过。

我感动涅柳多夫敢于面对错误的那颗忏悔之心,敢于面对自己的错误的弥补,用自己的爱心和行动唤醒了一颗孤寂的心。

我喜欢断树残枝萎叶,也喜欢旧寺锈钟颓墙;喜欢石阶倾斜玉兰拆裂,也喜欢残月流星云重雾冷……因为当我看见人们为一个凄惨的故事结局而叹息时,我常常遗憾人们没有领悟到惨局背后的种种震撼之音,而在《复活》中,一个出乎意料的结局,展现了一颗善良的心,一个天下无双的决心。生活中,每个人都需要爱心,而且都应该有爱心,让每一个世人,在心灵的牧场上,悄悄开始用心放牧身边的一切,让世界充满美好、温馨、活力。

列夫·托尔斯泰的读后感篇3

如果说当我手捧《战争与和平》这本书时,是怀着崇敬的心情的话,那么,当我读完《战争与和平》这本书时,我的心却久久不能平静。因为,在此之前,关于俄罗斯大作家列夫?托尔斯泰的《战争与和平》,我已经听说不少,今天,当我完整地学习了《战争与和平》这部小说后,对小说及其作者有了更深的认识.。

?战争与和平》以保尔康斯基、别祖霍夫、罗斯托夫、华西里四大贵族家庭在战争与和平年代里的生活为情节线索,生动地展现了1805年至1820年间,俄奥联军同法军在奥斯特里茨的会战、法军入侵俄国、莫斯科大火、拿破仑军队溃退等一系列重大历史事件,表现了战士们的爱国主义和英雄主义精神,歌颂了俄国人同仇敌忾精神和人民力量的伟大胜利。场面壮观,结构清晰,具有强烈时代感。

体会最深的是,这部小说人物形象非常鲜明、富有个性。如安得烈性格内向,意志坚定,有较强的社会活动能力;彼埃尔心直口快,易动感情,缺少实际活动能力,更侧重于道德理想的追求;女主人公娜塔莎则是个情感丰富,生机勃勃,热爱大自然,接近人民,具有民族气质的女人。他们在保卫祖国的战争中得到了锻炼和成长,这几个主要人物形象都具有较高的认识价值和审美价值。而以库拉金为代表的宫廷贵族的贪婪、虚伪和堕落的个性,也被赤裸裸地刻画出来,并进行了无情的鞭笞。

我觉得,《战争与和平》这样的小说,对我来说,虽然有点深奥而新鲜,但通过这次学习,我对这样的世界名著有了初步的认识和学习欲望。

列夫·托尔斯泰的读后感篇4

托尔斯泰,这位大地上火光闪亮的俄罗斯的伟大灵魂,这个上天赐给我们的一颗巨星,这道最耀眼的光芒,深深吸引着我们。

1886年,他那强而有力的笔杆写出一部部能让我们一步一步地紧跟着托尔斯泰那冒险生涯的矛盾经历的作品。这些作品的描写除了当时社会的阴暗,对神的信仰是他坚持不懈地用笔尖向人间播撒爱的种子。我深深地体会到,他为真理和正义坚持信念,为真理和正义谱写人生。文中主人公那与命运抗争的崇高勇气为追求真善美,真理和正义而长期忍受苦难的心路历程,使我被深深的震撼了。

托尔斯泰两岁丧母,九岁丧父,青少年时代的托尔斯泰,不仅常为思想苦恼,还为自己丑陋的相貌感到绝望。

1862年托尔斯泰结婚了,幸福的家庭生活使他有足够的时间与精力创作出了震动19世纪整个小说界的巨著:《战争与和平》与《安娜·卡列尼娜》。但是,托尔斯泰是苦恼的:他本人拥有地位和财富,但他时常为自己的富裕的生活感到羞愧难安;他同情下层民众,又对他们缺乏信心。因此,他厌倦自己的生活,决心和自己的社会决裂,他又得不到人们的支持。在精神上,他一直是孤独的。复活》是他晚年最大的成就,此时托尔斯泰已经七十岁。在弥留的床上,他哭了,不是哭自己而是哭天下不幸的人。于是,1910年11月20日早上,他称之为“解脱”的时刻来了,“死亡,值得赞美的死亡……”

从托尔斯泰的经历,我得到了一个道理:当你遇到困难和危机时,一定要勇往直前。不要放弃,如果放弃了,那么一切的希望将会灰飞烟灭,但如果你能抓住机会,想尽办法去解决问题,那就可能是海阔天空了。只要不断思考,我们一定会有意外的收获!加油吧!

列夫·托尔斯泰的读后感篇5

托尔斯泰是俄国伟大的作家,他创作的《战争与和平》、《安娜。卡列宁娜》和《复活》等作品不仅为我们展示了俄国近代历史的广阔画面,还成功塑造了俄罗斯民族的灵魂。他创造出了俄罗斯文学中最丰富、最壮观的人物画廊。

1827年,托尔斯泰出生在莫斯科南部的庄园里,父母早逝,小托尔斯泰是由俩位姑姑婶婶带大的,因此,小托尔斯泰的童年是幸福的。大学时代,托尔斯泰创作了小说《一个绅士的早晨》,此书写的是托尔斯泰的亲身经历。当时的托尔斯泰很孤独,遭受人们的嘲笑与猜疑,他认为自己是彻底的失败者。

1851年,托尔斯泰来到了高加索成为了一名普通的士兵,1852年,托尔斯泰的才华已结出了第一批果实:《童年时代》、《一个地主的早晨》、《袭击》等作品相继问世。托尔斯泰在第一部作品中追忆过去的生活,他当时正在养病,长期的休养使他感到孤独、痛苦。1853—1855年,《少年时代》、《高加索纪事》、《我的青年》等远近闻名的作品陆续问世。1873—1877年间,在爱情的庇佑下,托尔斯泰完成了俩部举世闻名的著作《安娜。卡列宁娜》、《战争与和平》。

1899年,托尔斯泰完成了他创作生涯中最能体现他宗教思想的作品《复活》,1910年,托尔斯泰在安详之中逝世了,尽管有警察的阻拦,俄国许多城市都举行了人数众多的游走活动,人们沉痛悼念托尔斯泰。

在《托尔斯泰传》中,我们领略了托尔斯泰的博爱精神,他强调“道德”、主张“博爱”,认为只要每个人在道德上自我完善,消除欲念,就自然能达到全社会的和谐。当时尽管响应者廖廖,但他并不放弃,毕生坚持着自己的信念,这正是托尔斯泰使得我们景仰和学习的地方。也许有一天,他关于平等、博爱的主张会成为人类生活的共同准则。

列夫·托尔斯泰的读后感篇6

托尔斯泰粗犷的脸又长又笨重,短发覆在前额,小小的眼睛,宽大的鼻子,往前突出的大唇,宽阔的耳朵,因为无法改变丑相,童年时倍感痛苦。他在一个叫卡赞的地方读书,成绩平庸,他是孤独的。

在他家庭的回忆中,好几个人为托尔斯泰采作他的《战争与和平》中的最特殊的典型人物:如他的外祖父,老亲王沃尔康斯基,叶卡捷娜二世时代专制的贵族代表;他的母亲,玛利亚公主,这温宛的丑妇人,生着美丽的眼睛,她的仁慈的光辉,照耀着《战争与和平》。

虽然对于他的父母,他是不大熟知的(他的母亲逝世时,他还未满二岁),可是他至少还能保有若干关于父亲的回忆。这是一个和蔼的诙谐的人,眼睛显得忧郁,在他的食邑中过着独立不羁、毫无野心的生活;他父亲死时托尔斯泰才九岁。这一死,使他第一次懂得悲苦的现实,心中充满了绝望。

然而不知不觉中,他为少年的热情、强烈的情感和夸大的自尊心所驱使,以至这种追求完美的信念丧失了无功利观念的性质,变成了实用的性质与物质了。他慢慢地也学会了放荡自我。最终,有一样东西救了他:那就是绝对的真诚、坦白和善良。

最终他以自己的努力而成了俄国作家,成为了“俄国的一面镜子”。

读完《托尔斯泰传》让我明白:影响我们成功的决不是环境,或者遭遇。而是我们是否能坚持一颗坚强的心,一种不屈的信念。