读后感是我们对作品中的人性和道德问题的思考和反思,多写写读后感能够引发他们对作品的兴趣,下面是淘范文小编为您分享的《托尔斯泰》读后感6篇,感谢您的参阅。

《托尔斯泰》读后感篇1

暑假,我一口气读完了托尔斯泰晚年的一本着作《复活》。似乎很深奥,却又像读懂了什么,精神上的复活,比现有拥有优越的物质生活显得更加珍贵,更有意义。

一个曾经有着纯真美好的童年,对生活充满希望的年轻人,却在鱼龙混杂的上层社会中过着花花公子般的.生活;一个美丽纯朴的姑娘,在长达八年的**生活中堕落。他们也许会这么浑浑噩噩地过完一生,但因一次法庭上的偶遇,使这一切发生了改变……

这一次,聂赫留朵夫以陪审员的身份来审理玛丝洛娃的案件,他认出被告就是他年轻时伤害过的卡秋莎·玛丝洛娃,又听到她被冤枉时的惨叫,或许是灵魂的反省吧,他在玛丝洛娃入狱后奔波在社会的高层,希望替他减刑,可都没成功,一次次探狱,聂赫留朵夫看见玛丝洛娃奄奄一息的样子,觉得自己现在所拥有的都不算什么,于是用自己的全部家当将她保释出来。

他又一次向她求婚,她却拒绝了,因为她不想连累聂赫留朵夫……

这里,聂赫留朵夫和玛丝洛娃真正意义上的复活了,这并不是死而复生的复活,而是一种心灵反省和净化,使自己的心灵得到升华。托尔斯泰在这本书中反映了人性的丑陋与纯洁。《复活》是一本不可多得的好书,大家有机会可以读读他。

《托尔斯泰》读后感篇2

一颗伟大的灵魂,百年前在俄罗斯的大地上发出光焰,最精纯的光彩照耀我们的心灵。在十九世纪末阴霾重重的黄昏,它是一颗抚慰人间的巨星,它的目光足以心音并抚慰我们青少年的心灵。在法兰西,多少人认为他不止是一个受人爱戴的艺术家,而是一个朋友,最好的朋友,在全部欧罗巴艺术中唯一的真正的友人——列夫·托尔斯泰

在有暇之余,我翻开了《列夫·托尔斯泰传》,从而来体会一下托尔斯泰的人生成长的艰辛历程。

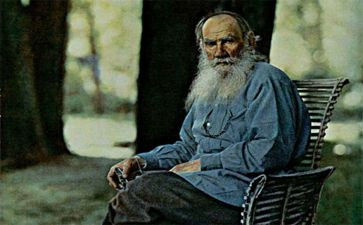

托尔斯泰粗犷的脸又长又笨重,短发覆在前额,小小的眼睛,宽大的鼻子,往前突出的大唇,宽阔的耳朵,因为无法改变丑相,童年时倍感痛苦。他在一个叫卡赞的地方读书,成绩平庸,他是孤独的。

在他家庭的回忆中,好几个人为托尔斯泰采作他的《战争与和平》中的最特殊的典型人物:如他的外祖父,老亲王沃尔康斯基,叶卡捷娜二世时代专制的贵族代表;他的母亲,玛利亚公主,这温宛的丑妇人,生着美丽的眼睛,她的仁慈的光辉,照耀着《战争与和平》。

虽然对于他的父母,他是不大熟知的(他的母亲逝世时,他还未满一岁),但是他至少还能保持若干关于父亲的回忆。这是一个和蔼的诙谐的人,眼睛显得忧郁,在他的城邑中过着独立不羁、毫无野心的生活;他父亲死时托尔斯泰才九岁。这一死,使他第一次懂得悲苦的现实,心中充满了绝望。

然而不知不觉中,他为少年的热情、强烈的情感和夸大的自尊心所驱使,以至这种追求完美的信念丧失了无功利观念的性质,变成了实用的性质与物质的了。他慢慢地也学会了放荡自己。最后,有一样东西救了他:那就是绝对的'真诚、坦白和善良。

最终他以自己的努力而成了俄国作家,成为了“俄国的一面镜子”

影响我们成功的决不是环境,或者遭遇。而是我们是否能保持一颗坚强的心,一种不屈的信念。

《托尔斯泰》读后感篇3

书是我的精神食粮,读书是我最大的乐趣。在我博览群书中,最喜欢的一篇文章是《托尔斯泰》。托尔斯泰是苏联的著名作家。他一开始酝酿写小说时,用了4年的时间也没写成。后来,他当了个下级军官,来到了勤劳的村民身边,同时被当地的景色所吸引,从此,他不再凭空编造故事,用真实的感受终于写完了《战争与和平》这部光辉巨著。

我一口气读完这篇文章后,不禁心潮起伏,思绪万千。联想起冯骥才爷爷来我校讲座时的话:“把随时听到的、看到的、感受到的写下来,要日积月累” 其实,生活中的人和物都是写作的题材,只要你留心观察,一篇优秀的文章就会跃然纸上。记得我们去消防九中队参观,回来后,我怀着喜悦的心情写起了感受,题目是《金戈铁马,长城永固》。因为我亲眼目睹了消防战士们的精彩表演,感受到了消防战士们听到警笛后,仅用了十几秒钟便全部整装待发的真实场面。他们临危不惧地爬悬梯、钻黑洞,动作敏捷地从高楼险处攀沿、滑下。在火海中冲锋陷阵,浴血奋战都令我百感交集。在结尾我还联想到:从他们身上可以看出我们民族的精神:刚毅、果敢、奋发向上。这样的'描述得到了老师的夸奖。这正是我从亲身感受出发,用每个字,每个词组成一幅幅生动鲜活的画面的结果啊!

我真希望大家都能在著名作家的启迪下,勤于思考,善于写作。只有这样,在不久的将来,著名的作家、诗人、文学家一定会在我们这些二十一世纪小主人中涌现的。

《托尔斯泰》读后感篇4

托尔斯泰的一生都在名利场内外挣扎,不知所从。他是时代的镜子,也是那个时代独一无二的为底层人民呐喊的贵族,更是一个勇敢毅然的凡人。他次次在离与留之间徒然的徘徊,让自己的灵魂长辞在一个小小的方形土堆。但他的灵魂是复活了的,因为人们一直敬仰着他伟大广博的胸怀。

一直认为托尔斯泰做出离开的决策是伟大的,这是他灵魂的觉醒。“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,他跨越了一次次心灵的障碍,终于奔向了更广阔的幅原。他安息时,内心一定是幸福的,他的梦想、他的人生和他的精神是圆满的,此生无愧也。

托尔斯泰能被如此高度的评价,和他所用的镜子是分不开的。镜子测量人的良心,是最铁面无私的,它其实就是人的道德,人的反省工具,人的行为准则,可以让人“行己有耻”,“止于至善”。它反映了人的内心:欲望和渴求在它面前无所遁形,让人得以修补自己的瑕疵。孟子用其“日三省吾身”,太宗用其“正衣冠,知兴替,明得失”。你可从中看出自己的渺小,于是努力着,期待着在镜中看到更美好的明天。镜呵,是人生的写照啊:你给人生一个微笑,于是镜也回之以笑。生活的态度,镜给予你的态度,未来你面对人生的态度。

当托尔斯泰看向镜子时,他看到了自己迷茫,痛苦,在暴风骤雨里寻着自己的灵魂,晕头转向,犹豫不决,有两条路等着他选择:一条阳光灿烂,春暖花开;一条荆棘丛生,狭窄幽暗。他用前半生抉择着,却一无所获。在后半生,他用镜子照了照,发现春暖花开背后是一条无所去从的死胡同;荆棘丛生背后有良田、美池、桑竹……在镜中,他看到了两种举止的自己。镜子还是无言,他却下定了决心。

假如/生活/欺骗了你,不要/悲伤,不要/心急,快乐的/日子/终会来临。我们都在梦想的角逐台上奋斗,踏着荆棘向前行走,前方是无尽的荆棘,那或许是我们人生的至暗时刻。拿出镜子照吧,照着广阔的蓝天,照照悠闲的白云,永远以“天降斯人”自勉,再继续前行,怀着追梦人的心境,长风破浪,直济沧海;因为“行到水穷处,坐看云起时”,一切都会好起来的:镜子在,灵魂在,生命在,生活在。

《托尔斯泰》读后感篇5

托尔斯泰粗犷的脸又长又笨重,短发覆在前额,小小的眼睛,宽大的鼻子,往前突出的大唇,宽阔的耳朵,因为无法改变丑相,童年时倍感痛苦。他在一个叫卡赞的地方读书,成绩平庸,他是孤独的。

在他家庭的回忆中,好几个人为托尔斯泰采作他的《战争与和平》中的最特殊的典型人物:如他的外祖父,老亲王沃尔康斯基,叶卡捷娜二世时代专制的贵族代表;他的母亲,玛利亚公主,这温宛的丑妇人,生着美丽的眼睛,她的仁慈的光辉,照耀着《战争与和平》。

虽然对于他的父母,他是不大熟知的(他的母亲逝世时,他还未满二岁),但是他至少还能保有若干关于父亲的回忆。这是一个和蔼的诙谐的人,眼睛显得忧郁,在他的食邑中过着独立不羁、毫无野心的生活;他父亲死时托尔斯泰才九岁。这一死,使他第一次懂得悲苦的现实,心中充满了绝望。

然而不知不觉中,他为少年的热情、强烈的情感和夸大的自尊心所驱使,以至这种追求完美的信念 丧失了无功利观念的性质,变成了实用的性质与物质了。他慢慢地也学会了放荡自己。最后,有一样东西救了他:那就是绝对的真诚、坦白和善良。

最终他以自己的努力而成了俄国作家,成为了“俄国的一面镜子”。

读完《托尔斯泰传》让我明白:影响我们成功 的决不是环境,或者遭遇。而是我们是否能保持一颗坚强的心,一种不屈的信念。

《托尔斯泰》读后感篇6

他留下了许多鸿篇巨制,对世界文学有着深刻的影响;他出身贵族,却长着一张典型的俄罗斯农民面孔;他拥有无与伦比的生命力,六十年创作生活不知疲倦。他就是十九世纪最伟大的作家——托尔斯泰。

托尔斯泰在两岁时的感官领域状态就十分清醒,令人无法不惊叹:他能够用看、闻、听、抚摸来感知生活。歌德和司汤达都是勉强清楚地回忆到八岁。而托尔斯泰却能回忆到两岁,且始终事实清晰,脉络鲜明。这也就不难解释他为何在文学上有如此高的造诣了。

不光如此,他总是直面地对待自己的缺点,他在致鲁沙诺夫的信中曾写道:“认识自己的生活,就意味着认识我们自己。”在他自己的老年日记中他也依旧学下了骂自己的话:“胆怯,恶劣,迟钝。”这在一个世俗的人看来是不可思议的。人们总是在回避,甚至连谈也不愿谈起,而他却深知自己的不足,时刻鞭策着自己。

这让我自形惭愧。五年级上册时,班里进行了“读书大王”的竞选。当时的我自命不凡,自以为是。只草草写了一份竞选文章,便敷衍了事。可第二天,我才发现我的骄傲是我的`愚蠢,我的自命不凡也更是天大的笑话。结果,我输了。它像一盆冷水,淋醒了我的头脑,打破了我的白日梦。使我清醒,让我觉悟。我多么期望当时我也能这么清醒啊!

感知生活,深知不足,清醒人生。